La rampa

- Fede

- 31 may 2021

- 9 Min. de lectura

Un día consideré que depositar esperanzas o ilusiones en elementos ajenos a mí podía ser una manera bastante absurda de llevarse una decepción desde el momento en que no se puede controlar totalmente su curso. Me empezó a molestar, tanto el que no hiciese el clima que yo esperaba, como que la gente andase deprisa, o incluso que no encestar el papel en la basura. Descubrí que en tanto las cosas me afectasen yo era susceptible de su desenlace. El afecto era el problema, pues. Consistiría en desligarse de las ocupaciones prescindibles que comportasen un grado de apego peligroso por molesto.

Deseché primero mi condición de forofo de fútbol después de que éste sufriera una estrepitosa derrota y yo me sintiese humillado. Me pareció obsceno que mi orgullo fuese manejado lejos de mi alcance. Aparté unos versos de mi lado para siempre una noche, un momento después de saberme absorbido por su lectura.

Otra mañana, me descubrí bajo la ducha dejando correr en exceso el agua tibia por mi cuerpo. Califiqué aquella experiencia como apasionada y también la saqué de mi vida. Y me di cuenta, entonces, que el afecto era apenas el olor del verdadero peligro que resultaba de la pasión. La que podía enajenar mi tranquila y relajada existencia.

Aquella tarde, para ratificar mis conclusiones, el destino me envió a un amigo a llorar en mi hombro. Me habló de una mujer terrible a la que amaba como un becerro mientras ella se divertía con las mil maneras de rechazarlo. Me dijo que era muy lista, que sabía siempre cómo atraparte en su niebla venenosa; colocar las palabras, ajustar el tono, y cuándo mirar tierna, agresiva o sensualmente. Él se lamentaba de necesitar incluso su desprecio para seguir viviendo y, en su quicio, la seguía ya desnudo de orgullo. La mujer terrible se le acercaba de cuando en cuando abrasándole con la mirada y le tocaba la cara o el pelo para comprobar que él guardaba aún calor para ofrecerle. Luego, se marchaba risueña y complacida.

Mi amigo estaba tan envenenado que aun la exculpaba, alegando que ella no era responsable de necesitar su dolor como alimento. Esto mismo me convenció para llevar más lejos mi proceso y no limitarme a extraer sólo pequeñas cosas de mi vida que acarreasen leves dosis de descontrol. Debía ir hasta el fondo. No debía permitir que cosa o persona alguna lograra enajenar mi voluntad y me hiciese vulnerable a su propósito, consciente o inconscientemente.

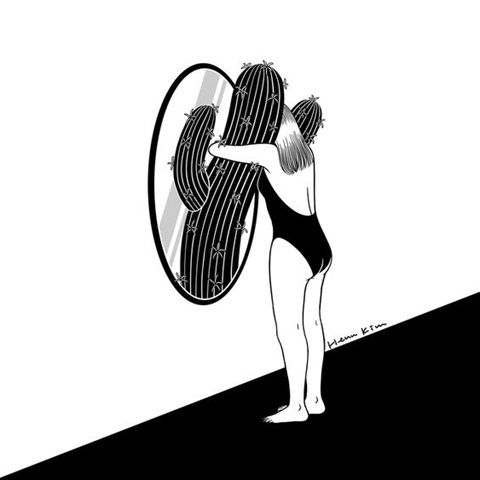

De esta manera renegué del amor. Sabía que no conocería los momentos más dulces y embriagadores que apetecen los demás mortales, pero, de la misma manera, tampoco caería desde lo alto hasta los abismos más negros del rechazo y el dolor, ni me abrasaría el pecho la pasión no correspondida. El amor es sólo una puerta débil que me desprotege de la corriente helada de la decepción y el desengaño, concluí, y con las mismas, me alejé también de mis seres queridos. Preferí que creyeran que quería guardarme todo mi afecto cuando, en realidad, el objetivo era sacar de mí el sentimiento que lo provoca.

Con el tiempo aprendí a mirar con indiferencia, apreciando el interés de las cosas y las personas, pero desde la objetividad más absoluta. La seguridad en mí mismo aumentaba con la misma proporción que disminuía el temor y la dificultad por desprenderme de mi parte ardiente.

Una noche en un bar, sin embargo, un hombre me arrojó una cerveza por accidente y, lejos de disculparse, me miró con soberbia provocándome descaradamente. Yo apreté los labios y también le miré. Luego salí de aquel local y de la muchedumbre, y me sentí desprotegido, frustrado por la ira. Decidí acabar con ésta y con cualquier tipo de odio y desprecio desmesurado, a pesar de no tener que ver con el amor o la pasión que yo veía peligrosos.

Durante algunos días leí revistas de sucesos trágicos, violaciones y asesinatos terribles para practicar la indiferencia, sin embargo, no podía evitar sentirme agredido cuando recordaba determinadas afrentas que habían puesto en juego mi honor y mi valía. Descubrí, entonces, que el orgullo era la raíz del problema y que bastaría con suprimirlo para inmunizarse contra la humillación, el rencor y otros males tendentes al irraciocinio, la violencia y al descontrol, por tanto.

Para ejercitarme, y a modo de inicio, ordené a mi sobrinita –a la que ya no quería- que me desatase los cordones de los zapatos siempre que me viese, pensando que eso podría darme mucha rabia. Al principio no me importó mucho el castigo pero, con el tiempo, ver acercarse una y otra vez a la pequeña burlona, encantada ya con el juego, y contemplar inmóvil cómo me sacaba incluso los cordones de los zapatos empezó a desquiciarme de tal modo que una tarde recuerdo haber sangrado de la boca mientras contenía la impotencia mordiéndome la lengua.

No obstante, aquello me sirvió no sólo para erradicar la rabia y la impotencia, sino también algunas formas de ansiedad y frustración. Acordé que para desposeerme totalmente del orgullo tendría que superar cualquier grado de humillación, pasando primero por el sentido de ridículo, la vergüenza y todas sus variantes.

Así, empecé a andar semi desnudo por las calles de mi ciudad, mostrándome indolente ante las miradas y comentarios de la gente. Me di cuenta que el rubor es una burbuja frágil fácilmente traspasable a los demás, quienes creen que en su interior se amontona la vergüenza colectiva, y así, si yo desprecio mi parte de ayuda, el resto se apresura a contener la burbuja. Durante algún tiempo repetí la práctica cada vez más desinhibido, tratando de moderar el placer que experimentaba al observarme yo desnudo, pero siendo los demás quienes se sentían terriblemente avergonzados.

Esta experiencia acabó una mañana de domingo en un parque cuando una pareja de policías me detuvo. Mientras viajaba en el coche patrulla con el sexo al aire pensé que el hecho de aceptar no sólo estas normas de ordenamiento social que ahora provocaban mi inmovilización, sino también otras de carácter moral, obstaculizaban el fluir natural de mi comportamiento y así, mi libre desenvolvimiento.

Me di cuenta que estas normas, aun siendo ajenas a los procesos de dependencia que suponen las pasiones, la ira, los deseos, etc, también conllevaban un peligro evidente en tanto hacen acatar una conducta definida. Consideré tan nocivo el que algo me arrastrara a actuar de una determinada manera como el que me obligara a no poder actuar, pues ambas formas suponen estar en manos de otro y, por tanto, la posibilidad de sufrir.

Recién llegué al cuartel me cagué en el sargento y en su puta madre para demostrarme a mí mismo que era capaz, y para ir practicando el no respeto a las normas ajenas. Eso sí, lo dije en un tono neutro, pues me parecía peligroso dejarme llevar por la euforia del momento. Un momento después noté un culatazo terrible en la mandíbula que me hizo perder la conciencia durante unas horas, al cabo de las cuales, desperté en una habitación pequeña y oscura con algo de sangre seca en los labios. Me incorporé torpemente y me sentí un poco realizado pues el dolor me pareció ser sólo físico, habiendo evitado cualquier sensación de rabia, ofensa o indignación. Simplemente, el golpe de aquel policía no había traspasado el nivel físico.Me levanté y pensé en pagar la fianza e irme a casa, pero me fijé en unos tipos nauseabundos que se insultaban entre sí, con lo los que creí podría aprender a soportar la humillación y reducir mi ego a la nada.

Durante unas semanas –no recuerdo cuántas- pasé por las mayores vejaciones a las que puede someterse a un ser humano. Estuve a punto de dejarlo todo cuando intentaron amputarme un dedo, y quizás lo hubiese soportado, pero el vigilante reprimió a mis agresores. Con el tiempo se cansaron de castigarme. Mi total pasividad asfixiaba su ansia. Entonces comprendí que la maldad se alimenta del dolor ajeno y que otro sentimiento igual de fuerte como la venganza o el rencor debía latir en el agredido para compensar lo que impulsa al agresor. Sin ese equilibrio, entendí, el deseo malvado muere de desnutrición.

Salí de aquella prisión reconfortado por mis hallazgos y sanado del mal de orgullo, como quien termina una sesión terapéutica en un balneario. Ya no tenía autoestima pero esto no me dolía pues no la necesita. No necesitaba apreciarme. La seguridad en mí mismo no se basaba en valorarme o en valorar las cosas que hiciese, sino en mantener una coherencia conmigo mismo y con mi propósito de permanecer alejado de lo que no fuese estrictamente yo.

Esa mañana, cuando volvía a casa, el sol me pegaba en la espalda, lo que consideré un exceso, pues mi cuerpo estaba entumecido y agradecía demasiado ese alivio. Me cambié de acera.

Las señoras se revolvían dentro de sus abrigos cuando me veían harapiento pero a mí, sinceramente, me daba igual. Me había vuelto completamente indiferente a lo que los demás pensasen de mí, sin embargo, no conseguía evitar sentir lástima hacia algunos de ellos, como por ejemplo, con el cabo al que insulté, o con los pobres diablos de la cárcel.

Concluí que la compasión y la condolencia, así como la ternura, la lástima y la generosidad podrían hacerme también susceptible a la voluntad de determinadas personas, y había que desecharlas. Como inicio evité agradecer nada, suprimiendo cualquier gesto, mirada o palabra a quienes me regalasen con su altruismo.

Fui perdiendo el afecto de personas poco allegadas a mí, a los que había ignorado en mi primera criba, por considerarles intrascendentes, como el portero de mi casa o algunos vecinos, con lo que desvelé que la generosidad no es tal, pues ha de estar compensado por otro intercambio. Supe más de la gente y de su escondida vanidad, lo que fortaleció, sin rencor, mi despego hacia ella.

Retomé la intención de desprenderme de la lástima y pensé que si era capaz de matar sin ningún sentimiento de culpa o pena, ya nada me uniría a las personas.

De esta manera, dejé morir de sed a mi canario.

Viví su agonía sin sobresaltos ni melodramas. Escuché su trino cada vez más afónico y cómo se reclinaba de desesperación contra las barritas de su celda. Creo que entendió que mi deseo era acabar con él, pues me pasaba horas mirando su proceso, fijamente, fríamente. El animal racionaba el líquido de su cuerpo tumbado en el suelo, limitando el movimiento a lentos parpadeos que solían encontrar mi mirada.

Un día murió, seco como un taco de corcho y yo lo deposité, sin culpa, en el cubo de la basura, evitando sentir placer al contacto con su cuerpo suave.

Decidí no acabar con una vida humana, como tenía planeado, visto el éxito con el canario. No obstante y durante algún tiempo, frecuenté centros de enfermos terminales y cementerios, en donde creí que me sería de gran utilidad charlar con los empleados, que debían de estar ya muy familiarizados con el sufrimiento ajeno.

Contemplé cómo los enterradores ejecutaban, impasibles, la horrible tarea de meter un cuerpo bajo tierra ante los rostros desencajados y el llanto incontrolado de los familiares y amigos del muerto. Observé su indiferencia cuando el cadáver se chocaba contra las paredes del ataúd al introducirlo en la tumba; sus comentarios triviales entre entierro y entierro mientras apuraban unos bocadillos. Entendía que esos hombres, habituados al olor de la muerte, ignoraban el dolor del prójimo.

Tras unos meses ejerciendo de sepulturero, ya bastante avanzado mi proceso, me topé con un vagabundo que palpitaba bajo unos cartones. Me acerqué más y le sacudí unas pataditas en la espalda, manteniendo las manos en los bolsillos hasta que el indigente se incorporó y me miró asustado. Me agaché y le miré de cerca, esperando comprobar si sus ojos me producían algún efecto. El hombre huyó despavorido. Yo apreté los labios para no sonreír.

Colgué el mono de enterrador tras saberme vacunado, y olvidé a los compañeros que allí había conocido pues, aunque me fueron útiles sus pautas de insensibilización, ellos realmente me daban igual.

De cuando en cuando me paseaba semi desnudo para refrescar el sentimiento de indiferencia ante el pudor, o me citaba con algún amigo para constatar que mi distancia hacia él no era fruto del miedo o del rencor. Había logrado esa independencia, objeto final de mi intención. Observaba a la gente alrededor de mí, oía sus comentarios, escuchaba sus problemas y sus miserias, sus manías y sus amores, pero nada traspasaba ya el nivel de mi piel. Nada me afectaba.

Logré reducir mis necesidades vitales a la mínima expresión, así, apenas comía unas uvas pasas y bebía jugo de toronja que, al poco, mi cuerpo eliminaba. Permanecía en casa sin salir para nada, recostado contra una pared, prácticamente inerte, con lo que ahorraba muchísima energía que dosificaba, como hiciera mi canario, en lentos parpadeos dirigidos a observar los cambios de luz de cada jornada.

Esta postura me permitía, también, no ceder ante el sueño –lo que habría supuesto una pérdida considerable de voluntad-, ya que la calma constante bajo la que permanecía, me otorgaba el mismo descanso.

Olvidé a mis familiares y amigos del mismo modo que ellos se olvidaron de mí, pues ellos tampoco me necesitaban. Olvidé los nombres de las personas y lugares que había conocido, la función de ciertos órganos que ya no me eran útiles y también la vida anterior que había desarrollado, por irrelevante. Perdí el oído y el habla tras perder el contacto con los demás mortales. Perdí el olfato y el gusto, por entonces ya no comía ni aquellas uvas.

Llegué a un estado de asepsia total y, entonces, tras desechar la necesidad, comencé a entender los conceptos en abstracto. Recordé por un momento a un profesor de literatura cuando me hablaba de poesía pura y comprendí a un pescador que decía que el mar es la nada. Entendí que la realidad no se halla sino desde la distancia, desde donde yo creía encontrarme.

Recuerdo que una tarde templada perdí la vista tras recoger la última impresión de unas nubes desgarradas sobre el cielo.

Traté de extraer alguna conclusión, pero mi pensamiento, como la nieve en primavera, también se deshizo.

Pude prescindir de mi respiración tras un hipo postrero. Mi corazón dejó de bombear la poca sangre que ya enviaba y se paró, como se apaga un cigarro solo y en silencio.

De esta manera, llegué a la muerte, deslizándome sobre mi inconsciencia, pero suavemente, sin pasión.

Comentarios