La paloma

- Fede

- 20 mar 2020

- 9 Min. de lectura

En vista de que las malditas palomas estaban poniendo el patio interior perdido de guano, la comunidad de propietarios decidió poner una red protectora, como techo del patio, para impedirles el paso. A mí, en principio, me dio igual. Desde que insonoricé por completo mi casa todo lo que se decide en estas juntas me atrae sólo por ver si se reabren viejas rencillas entre ellos, único mordiente que nos queda a la comunidad, pero la excepción que ofreció el saxofonista del tercero con su negativa a la red, ante la unanimidad del resto de urracas millonarias que cohabitan el inmueble, me animó a aliarme con él. Al final, se aprobó la moción por mayoría excepto por el saxofonista y por mí. A la salida de la reunión, la dueña nos miró con cara de seducción.

La red, efectivamente, tapó el hueco del patio por donde entraban las palomas, pero en lugar de proteger nuestra área privada, al poco tiempo pasó a convertirse en nuevo y sugerente punto de apoyo para las aves, desde donde parecían divertirse haciendo puntería con la colada.

El saxofonista tocó, en versión allegro, “Cumpleaños feliz” cuando una paloma se cagó en la ropa de la dueña y yo me alegré algunas otras veces, de improvisto, metido en alguna dinámica cotidiana, cuando oía de fondo el citado tema, ya himno público de nuestra oposición cómplice a las urracas.

El fracaso de la red dio tema de conversación en el patio y otros vecinos, habitualmente más ocultos, empezaron a asomarse también, como hongos raros, atraídos por el mal humor que se estaba generando.

Yo solía espiar tras los visillos esta nueva dinámica con cierta codicia, pero un buen día, se coló una paloma dentro del patio. Al cabo de otras dos jornadas, de aleteos repentinos y presencias tristes en algún alféizar abandonado, todos fuimos conscientes de que la paloma estaba atrapada y que nuestro patio era su jaula. Sacarla de ahí parecía complicado, aun así, tampoco hubo voluntad para ello.

La paloma volaba de un lado a otro sin un propósito determinado, luego se quedaba quieta mucho rato, como meditando, con rostro de estúpido in fraganti. Se veía claramente que no alcanzaba a relacionar dos hechos que le estaban sucediendo simultáneamente: que sólo podía moverse por un espacio muy concreto, y que su espacio habitual no era ese. Tal vez, con unos gramos más de sustancia gris habría comprendido que estaba atrapada y a partir de ahí, haber podido encaminarse hacia alguna solución. Pero no. No entendía nada.

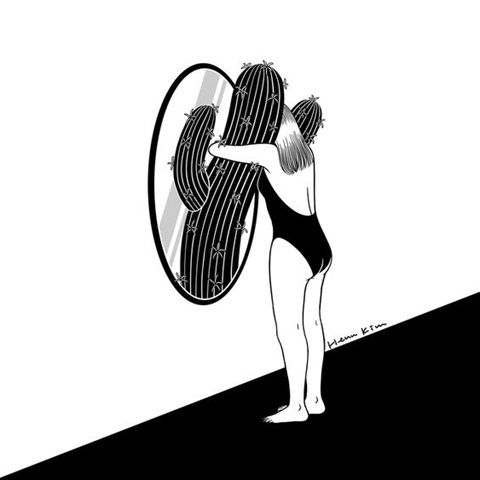

Al tercer día, la paloma estaba ostensiblemente más flaca y, también, más sucia, estaba más quieta y los intentos de fuga – siempre saldados con derrota contra la red-jaula – eran más nerviosos. Transcurrieron tres días y yo quise desentenderme del tema, adelantándome al desenlace y a sus prolegómenos. Sin embargo, empecé a notarme un poco más frágil dentro de mi cuerpo. En la oficina, incluso, me decían que me disculpaba constantemente por todo. La situación de la paloma me trasladaba una sensación de culpa muy antigua. Yo también me sentía atrapado.

En el quinto día, volví a los visillos para tratar de vigilar a la cautiva pero, cuando aparté una esquina de la cortina, encontré a traición el cuerpo flaco y sucio de la paloma encajado entre los barrotes de mi falso balcón, con el cuello desvencijado hacia atrás y los ojos semi abiertos. Salté hacia atrás espantado como un niño frente a su pesadilla más propia, cerré las cortinas y corrí hasta el sillón donde me siento a no hacer nada.

Decidí delegar toda la responsabilidad de la evacuación del cadáver a mi asistenta por medio de una nota que decía escuetamente. “María, por favor, hágase cargo de una paloma muerta que hay en el balcón”. Al día siguiente, ya estaba todo solucionado. Imaginé, contra mis escrúpulos, la manera que habría empleado la asistenta para sacar al animal de entre los barrotes, ¿Se habría puesto guantes?, O la habría recogido sin más, ¿Dónde la habría depositado luego?, ¿Dónde se lleva a una paloma muerta? Lo cierto es que María comprendió el dramatismo de mi mensaje, pues no quedó ni una plumita, ni sangre entre los barrotes, ni nada. Como si de alguna manera hubiese entendido, al margen de su tarea doméstica, que yo era realmente incapaz de acercarme al animal muerto.

Tras unos días, noté que mi cuerpo se reencontraba en el orden establecido y las cosas volvían de retirada a su cauce. En esas me encontraba cuando una tarde de sábado volví la cabeza al patio y encontré otra paloma revoloteando, con ese aspecto ya familiar para mí de quien se encuentra atrapado pero aún no lo sabe. El mismo gesto estúpido, o ingenuo, o probablemente las dos cosas de quien es incapaz de relacionar dos hechos que lógicamente conducen a una situación de urgente solución. Otra paloma atrapada y ante mí, la indecisión de concretar un sentimiento definido. Moriría como la anterior y nadie iba a hacer nada.

Se me apareció la culpa de nuevo, pero antes de darle cancha, me entretuve un rato pensando en el momento en el que la paloma se diese cuenta, de una manera medianamente convincente, de que no tenía más salida que su muerte. Ese momento, por otro lado, estaría ya próximo, a juzgar por la confusa agonía que vivió la anterior paloma entre los barrotes de mi contraventana. Entonces me preparé un Whisky en mi vaso de cristal gordo y me senté en mi sillón, para observar al estúpido animal cuyo desenlace ya empezaba a seducirme. Me dejé llevar por un sentimiento mucho más miserable, pero infinitamente más acogedor, que se ajustó a mis necesidades con el alivio que produce una condena absolutoria en un culpable. La diferencia de planteamiento con relación a la anterior era de identificación: mientras con aquella sufría por situarme yo dentro de sus plumas y no encontrar la salida, con esta me congratulaba de no ser yo, precisamente, el que estaba allí metido.

Desde mi vaso ancho de cristal y mi whisky me congratulaba de eso, de saber que yo no iba a morir en un patio cualquiera de Madrid.

Al cabo de dos días la perdí de vista y temí también perder el sosiego ganado con un sobresalto parecido con el que me atacó la primera paloma. Mas no fue así.

La paloma yacía palpitante en el fondo del patio. Hube de encaramarme a una silla, y aun sobre unas guías telefónicas para alcanzar a ver correctamente el cuerpo de la paloma que se movía de acuerdo a una agonía establecida.

Con su muerte recuperé una pequeña dosis de angustia cuyo origen no logré encontrar hasta pasadas unas horas. El hecho de su muerte me desasistía de la reciente lógica que me mantenía a salvo de la culpa. El tonto ha muerto. Y ahora qué.

Con el tiempo, en cambio, a medida que diferentes palomas fueron cayendo atrapadas para luego morir de la misma manera, entendí que mientras hubiese una paloma agonizante en el patio nada malo podía pasarme. Su aleteo repentino y su carita de tonto bueno pasaron a formar parte de mi cotidianidad previsible, la que necesito para ser un hombre dichoso. Apenas unos segundos para corroborar que el curso que toma el proceso desemboca en el mismo lugar, y sigo otra vez a lo mío.

Pasó algún tiempo y noté que me entendía bien con la vida. Además de un progreso ordenado en mi actividad profesional y una inserción paulatina en un círculo escogido dentro de la empresa, recuperé un orden biológico para mi cuerpo que completé con una dieta más baja en hidratos de carbono y algo de deporte. La vida se me aparecía como un enorme lago en calma por donde yo esquiaba a velocidad de crucero. Mientras, en algún rincón de las profundidades de ese lago, una paloma agonizante cargaba con mis frustraciones, mis miedos, mis miserias y mi culpa.

Una mañana de euforia contenida, mientras acudía al trabajo, recordé que había olvidado cerrar totalmente un ventanuco que da al patio, y que teníamos una paloma en fase terminal. Calculé que sería complicado que el animal acertase a introducirse por el hueco, entre otras cosas porque ella misma desconocería su utilidad. Sin embargo, una pequeña pelota de angustia comenzó a gestarse en alguna parte entre el pecho y el estómago. Durante la jornada trabajé mecánicamente y me excluí voluntariamente de una reunión con otros responsables de mi sección alegando un pequeño malestar.

Mientras volvía a casa, la certeza de que la paloma había penetrado mi espacio fue cobrando peso y fuerza. Subí hasta mi piso y me situé ante la puerta, embocando la llave en la cerradura con el sigilo de un ladrón dubitativo y con el corazón a todo trapo.

Cerré la puerta detrás de mí y atravesé despacio la mitad del pasillo con la cabeza ladeada como intentando ver más allá.

Me vino a la cabeza de golpe la idea del lago, luego otra, a traición, que mostraba al saxofonista en avanzado estado de descomposición mientras unas urracas se lo comían.

Al abrir la puerta que da al salón, una paloma enorme se agitó a cinco centímetros de mí, como en un susto calculado, transmitiéndome un pánico letal, previo seguro al del infarto. Huí gritando hacia mi cama al otro lado de la casa, pero antes cerré una puerta corrediza que hay al final del pasillo, dividiendo la casa entre mi cuarto y el de los trastos a un lado, y todo el resto de la casa y la paloma, al otro.

Me quedé paralizado contra la cama durante dos horas, al cabo de las cuales, mi pensamiento no había conseguido elaborar absolutamente nada definido. El hecho de compartir el mismo espacio que la paloma me recolocaba bajo su perspectiva, su ansiedad y su tragedia, y me devolvía mi culpa. El cinismo aquel del whisky en vaso ancho de cristal pasó a evaporarse como una mentira al descubierto, y yo me quedé de verdad atrapado. El proceso que empezaba a experimentar tomaba un rumbo trágico.

Tras valorar la situación, me di cuenta de que sería incapaz de enfrentarme a esa situación: no tendría valor para salir de mi zona mientras el animal ocupase la otra ala de la casa. Ala que contenía todo contacto de la casa con la vida y el mundo exterior, pues la puerta de salida, el teléfono y la cocina se hallaban al otro lado. La meticulosa insonorización que sometí a mi casa hacía de los gritos y los ruidos un intento nulo de petición de ayuda.

Decidí espiar a la paloma a través de la oquedad de la cerradura y la vi posada encima de la televisión, observando las cosas tranquilamente, moviendo la cabeza con una indiferencia mortecina a la que parecía estar acostumbrada. La simple dislocación de elementos habituales de mi entorno me había encerrado a solas con mis fantasmas.

Al otro lado, una paloma, con la posesión de la parte sana de mi entendimiento.

Al cabo de un día y medio se me secó la boca y supuse que el cuerpo empezaría a tirar de las reservas últimas; perdía la fuerza y me sentía flaco y sucio. Me arrastraba de cuando en cuando sin un propósito determinado, como en un aleteo trivial, y pronto entendí que mi vida se había dado la vuelta, dejando al descubierto todo lo que me hace frágil. Tal vez, unos gramos más de coraje habrían bastado.

La paloma, en cambio, reflejaba un gesto más saludable. Se le notaba una dosis más alta de adaptación al medio. Había elegido la cocina como residencia habitual, seguramente porque le quedaba todo más a mano. Parecía, también, que había cogido una curiosa apetencia por los fogones para deponer. Sobre las barritas de hierro se acumulaban pequeñas estalagmitas de heces secas.

Constaté que se habían apoderado de mi casa, que me habían arrebatado mi intimidad de manera irreparable, aunque lograra sobrevivir.

Mientras estas cábalas, yo me secaba como un higo al sol y entendí que me moría. De alguna manera todo volvía a un orden, a esa lógica darwinista que me tranquilizaba: El tonto muere.

Recostado contra la pared que pegaba a la zona de la paloma y después de un pensamiento que ahora no recuerdo, perdí la consciencia. Mi mente resbalaba sin tragedia hacia la linea divisoria que separa la vida de la muerte.

Allí permanecí un tiempo muy neutro, como de espera de hospital, y cuando la corriente ya me llevaba por la senda más lógica, me arrancaron del descanso con unos gritos que fueron lo más parecido al infierno. Era María, mi asistenta, que acababa de llegar al piso y me había encontrado en tan lamentable estado. Llamó a una ambulancia y salvé la vida por cuestión de horas. Tras una convalecencia en el hospital de tres semanas me devolvieron al piso. María lo había limpiado todo, de manera que las cosas eran exactamente igual que antes. Me dijo que había expulsado a una paloma que había anidado en el fregadero y que los vecinos habían acordado quitar la red del patio después de que el sobrino de la dueña se obsesionara con la imagen de una paloma que había aparecido muerta, atrapada miserablemente en la red como en una tela de araña gigante.

Las palomas volvieron a circular libremente por el patio y una especie de calma envolvió de nuevo a la comunidad.

Al cabo de unos días, me reencontré yo también con la cordura pero despedí a la asistenta pues, si bien me había salvado la vida, ella era todavía un nexo que me unía a la paloma. Hice una reforma general en la cocina y vendí el televisor para comprarme otro más grande y moderno. Tras un espacio de tiempo indeterminado, me hice con el ajetreo de las palomas en el patio y su anterior simbología pasó a desvanecerse como las dudas de una falsa sospecha.

Una enfermera judía que conocí en el hospital me aconsejó acudir a un psicoanalista y fue un acierto. El tipo comenzó a relacionar el suceso de la paloma con una fase de mi infancia en que siempre iba con niñas, y esto a su vez con la obsesión de mi madre por el orden de los objetos encima de las mesas, y todo ello con una lógica onírica que se me escapa, pero que corroboro sin matices por no disminuir lo fascinante de su interpretación sobre mí.

Así, envuelto en esta otra manera de entender las cosas, me entretengo mucho mientras vivo. No me inquieta el futuro con lo interesante que es el pasado y sus diferentes puntos de vista. Estoy pensando en inventarme algo masoquista para las sesiones, pero no sé si seré capaz, últimamente me falla la imaginación. Hoy tengo cita a las seis, a ver qué me cuenta.

Comentarios